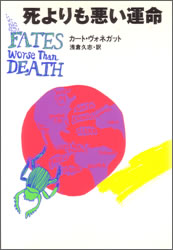

1991年のヴォネガットのエッセイ。

エッセイのヴォネガットは、何度も同じことを言っている。「スローターハウス5」「青ひげ」「チャンピオンたちの朝食」そして「猫のゆりかご」。この4冊に書いてあることを言葉を変えて繰り返している。それがヴォネガットのエッセイだと思っていい。しかも、かなりヘビー。かなり飛ばしてる。

第2次世界大戦はヴォネガットの価値観を、良くも悪くも決定付けてしまった存在だった。「広島に落とされた原爆には、少なくとも軍事的意義があった」とあるくだりに、浅倉久志氏は「違和感を感じないわけにはいかない」と訳者あとがきに記しており、実を言うと、それがネックになってこの本がわたしはかなり長いこと読めなかった。

アメリカ人の価値観と日本人の価値観なんて決定的に違うんだ。わたしは少なくとも、アメリカから原爆を落とされたことについて「残虐きわまる行為であり、こんなことは二度と繰り返してはならない」と教育をうけてきたし、今もそう思っている。そこに損得勘定を差し挟む言及があることが、耐え切れなかった。

別の章で、ヴォネガットはかつて内戦中のナイジェリアの取材から帰国したときに「気が付くと犬の吠えるような声で泣いた」のに、今回、モザンビークの取材(ナイジェリアに劣らずひどい有様!)から帰国したとき、感情が動かなかったことを告白している。スローターハウス5でも、感情がどんどん麻痺してゆくビリー・ピルグリムを主人公にすえているが、人は麻痺することで自衛する。

ヒロシマに話を戻すが、訳者あとがきにあるようなバイアスがかかっている以上に、もっと別のわけがあるように思う。友軍によるドレスデン空爆。あれだけひどい状況下に置かれていながら、その残虐行為になんら意義がなかったということに失望感を抱いたのではなかろうか。せめて意義を見出してくれ!

漫画「夕凪の街・桜の国」(こうの史代:作)に、「わたし」は誰かに死んでしまえばいいと思われた存在だった、というくだりがあったが、立場は違うけど根本的にそれに近い感情だったのではないだろうか。

10章のラストにあった2行...「だれの上にも絶対に爆弾を落とすべきじゃないと思います」「それ以上にはっきりしたことはありません」これに尽きるのではないだろうか、と改めて思った。

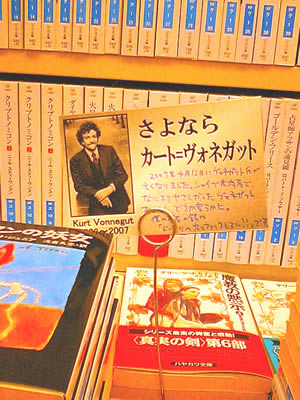

追伸;

来世への青いトンネルの向こう側にいるヴォネガットさんへ。

ヴォネガットさん、あなたは、第二次世界大戦中、あなたの所属する祖国の軍隊が、夜な夜な日本の都市という都市に連日、爆弾の雨あられを降らせて滅亡させようとしたことはご存知だったでしょうか? 二発の原子力爆弾のことは別にして。

追記:ヴォネガットの著書をまとめて読み返して思ったのは、ヴォネガット自身にその認識はあったと思われる。どのタイミングで自覚したのかはわからないけれど。(2008年1月追記)

追記2:2008年9月、文庫化されました。

死よりも悪い運命カート・ヴォネガット 浅倉 久志・訳